肥満の原因は食べ過ぎ・運動不足が常識です。しかし最近の肥満疫学ではカロリーの過剰摂取による肥満は現象の一部だけを説明しているのではないかという説が有力です。カロリー神話について検証してみました。

カロリー神話は統計データにより崩壊している

カロリー神話とは

摂取カロリーが消費カロリーを上回ると肥満する。

摂取カロリーが消費カロリーを下回ると減量する

「食べ過ぎないようにして、適度な運動を行う。」ことにより、

摂取カロリー制限および消費カロリー増大によるダイエットが可能である。

という説です。

世界保健機構(WHO)は

「肥満と過体重の根本的な原因は摂取したカロリーと消費したカロリーのエネルギー的不均衡である」

とカロリー神話を支持しています。

熱力学の第一法則

カロリー神話の根拠となる理論は熱力学の第一法則です。

“エネルギーは、その形態を変えることはあっても、減少することはなく、受け継がれていく。”

熱力学の第一法則は入力されたエネルギー量と出力されるエネルギー量は同じというものです。

しかし、このカロリー神話は統計的データより崩壊しています。

カロリー摂取は減少傾向。しかし男性の肥満率は上昇傾向

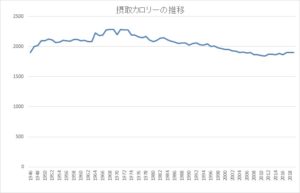

昭和21年(1946年)~令和元年(2019年)の74年間の推移をみてみると、

昭和21年(1946年)には1,903kcal、昭和25年(1950年)には2,098kcalだった摂取エネルギーは、平成2年(1990年)には2,026kcal、平成22年(2010年)には1,849kcal、平成26年(2014年)には1,863kcalと、令和元年(2019年)1906kcalと食糧難であった戦後同様の摂取量となっています。

肥満者(BMI≧25)の割合の年次推移(20歳以上)(平成21年~令和元年)

男性の肥満者は増加しています。女性は横ばいか減少傾向。私の推測では男女の肥満率の違いは、ダイエットに対する男女の意識の差ではないかと推測されます。

国民のカロリー摂取量の変化と肥満率のデータにおいて

「カロリー摂取過剰が直接的に肥満に直結しているのではない」

という仮説が伺えます。

「体重増加や減少はカロリー摂取の数値とは全く、もしくはほとんど関係なく、体内でカロリーがどのように使用されるかに左右されることになる」

という仮説です。

この仮説はアメリカやイギリスの大規模な実験で検証されています。(1)(2)

国民のカロリー摂取量と体重増加において、

「摂取カロリーの増加と体重の増加に相関はない」

と結論づけられています。

過剰なカロリー摂取が肥満を引き起こす直接の原因ではないと統計データから導きだしています。

リバウンドの仕組み

食べたいものをガマン,空腹感を耐えるのは しんどい。苦行です。

継続できる期間は体重減少が現れる1ヵ月~2か月でしょう。

その後、リバウンド。体重が元に戻るか、あるいは増加。

モチベーションの低下によりカロリー制限をやめる。

そうした方がほとんどではないでしょうか。

カロリー制限をして体重が減少しても、摂取カロリーが減少した分、身体の恒常性(ホメオスタシス)が働き、総エネルギー消費量が減少し、消費カロリー量を減少させます。

そのため、カロリー制限を続けても、減少した体重のまま、それ以上に体重が減ることはありません。

その後、カロリー制限をやめると、体重が増加してしまいます。

カロリー制限をして体重を落とすと、身体は総エネルギー消費量を減少させます。

しかし、体内の「設定体重」はカロリー制限以前の状態を維持します。

例えば、ダイエット前に60kgの体重だった人がカロリー制限をして、55㎏までダイエットに成功した場合で考えてみます。

ダイエット前は60kgが「設定体重」だったとします。ダイエットにより体重が減少すると、身体がホメオスタシスにより総エネルギー消費量を減少させます。しかし「設定体重」は60kgままです。

カロリー制限をこれまでのように続けても、総エネルギー消費量が減っており、かつ身体は失った体重を取り戻そうと働くので食欲が増進し、せっかく55kgまで減量したのに、元の60kgに戻ってしまいます。

「設定体重」に戻ろうとする身体の働きがリバウンドです。

カロリー消費とエネルギー代謝のメカニズム

私たちは食物から摂取したエネルギーを体内では筋収縮(機械的エネルギー)神経伝達(電気的エネルギー)物質構成(化学的エネルギー)体温調節(熱エネルギー)に変換して生命活動を維持しています。

摂取した食物エネルギーを変換して生命を維持する活動をエネルギー代謝といいます。

最新の肥満疫学では、どんな食物でカロリーを取るかでエネルギー代謝が変化することがわかっています。

脂質は体内に吸収しやすく代謝エネルギーは少なく、たんぱく質の合成に使われる代謝エネルギーは多いのです。

こうしたエネルギー代謝を司っているのがホルモンです。

どんな食品によってカロリーを摂取するかによってエネルギー代謝でつかわれるホルモンはそれぞれ異なります。

同じカロリーであっても使われるホルモンは違います。

例えば、「オリーブ油のカロリー」にはインスリンは使われません。

「砂糖のカロリー」に対してはインスリンが使われます。

肥満の原因はホルモン

インスリンは血糖値が上がると分泌されるエネルギー代謝の大切なホルモンです。

食物を摂取すると胃や小腸で分解されます。炭水化物はブドウ糖に、たんぱく質はアミノ酸に、脂質は脂肪酸に分解されます。

小腸からブドウ糖が吸収され、血液に取りこまれます。血液に取りこまれたブドウ糖は血糖とよばれます。

血糖値が上昇するとインスリンが分泌され、ブドウ糖をグルコースとして骨格筋(筋肉)に取りこみます。グルコースが取りこまれることにより骨格筋(筋肉)を動かすためのエネルギーが産出されます。

インスリンが十分に分泌されないと、血液中の血糖値が高くなったままの状態が続きます。これが糖尿病です。

食物を摂取しないと、インスリンの分泌量は減り、たんぱく質や脂肪を燃やしエネルギーとします。(糖新生)

こうしたエネルギー代謝にとって大切なホルモンであるインスリンが肥満の原因になっていることが最近の肥満疫学から明らかになってきました。

肥満になるメカニズム

インスリンは血液中のグルコース(ブドウ糖)をエネルギー源として骨格筋(筋肉)・グリコーゲンとして肝臓に取りこむために働く唯一のホルモンです。

炭水化物を摂取すると体内でブドウ糖に分解され、血液にとりこまれます。血液中の多量のブドウ糖はインスリンの働きで骨格筋(筋肉)へエネルギーとして蓄えられます。インスリンはグルコース(ブドウ糖)の合成を促し、グリコーゲンとして肝臓へ蓄えられます。

筋肉や肝臓で処理しきれないとインスリンはグルコース(ブドウ糖)を中性脂肪に合成し脂肪組織に貯蓄します。

多量のブドウ糖が取りこまれ、インスリンが過剰に分泌される状態が続くと脂肪が蓄積されます。

これが、肥満です。

まとめ

カロリー神話は熱力学の第一法則を基にしている。

「摂取カロリーの増加と体重の増加に相関はない」ことが統計学データにより証明されている。

摂取した食物は、ホルモンによりエネルギー代謝されている。

肥満の原因となるホルモンはインスリンである。

参考

(1)Ladabaum U et al.Obesity,abdominal obesity,physical,and caloric intake in us adults:1988 to2010.Am J Med.2014 Aug;127(8):717-27

(2)Griffith R,Lluberas R,Luhrmann M.Glttony in England?Long-term change in diet. The lnstitute for Fiscal Studies.2013.Available from:http://www.ifs.org.uk/bns/bn142.pdf.Accessed 2015 Apr 26.

「トロント最高の医師が教える 世界最新の太らないカラダ」 ジェイソン・ファン

サンマーク出版

コメント